农历七月七日,也就是七夕,传说这一天是银河两岸的牛郎织女一年一次相会的日子。数千年来,这个来自星星的神圣爱情故事拨动着地上无数华夏儿女心底情弦,文人歌之美之,官方宣之导之。殊不知,满纸荒唐言,掩不住织女一把辛酸泪。究竟有多少人发出过质疑,一年安排一次相会,牛郎织女的日子难道过得不累不苦吗?

牛郎织女相会传说的雏形在春秋战国时代已具备,两汉时期逐渐完善,宋明时期展现剧情的新高潮。一端,雄才伟略的汉武大帝自称“可以三日不吃饭,不可一日无女人”,余音还在震荡几角旮旯;另一端,用血与泪谱就牛郎织女的情景剧在人间翻来覆去,年复一年地上演着。

(一)

早期,记载牛郎与织女的文献有《诗经·小雅》中的一篇名为《大东》的诗,该诗第五、六章如下:

或以其酒,不以其浆。鞙鞙佩璲,不以其长。维天有汉,监亦有光。跂彼织女,终日七襄。

虽则七襄,不成报章。睆彼牵牛,不以服箱。东有启明,西有长庚。有捄天毕,载施之行。

诗中出现了天汉(即银河)、织女、牵牛,说明七夕传说的两大主角与事件发生地等基本要素已具备。然而,遗憾的是,从中看不到最关键的一年一次相会的情节。

这两章的大意是,有人饮用香醇的美酒,而有人连米浆都喝不上。圆圆的宝玉佩戴在身上,不是因为那人有德有才。看啊,天上的银河虽广大,像镜一样没有人影空有光。一旁是鼎足三颗的织女星,一天七次换地方。虽然七次换地方,一天也还织不成一匹布。牵牛三星光辉灿烂,却不拉车把货装。金星在东叫启明,金星在西叫长庚。天毕八星柄弯长,把网张在大路上。

《诗经》以外的其他战国时期文献中没有任何一处有关这个传说的记载,但有关银河、织女、牵牛这些命名都可以在人间找到对应。

在先秦,作为地名的“汉”指的就是汉水。汉水在哪里?一说是在甘肃,一说是上古时代的湘水。汉水很可能在上古又称湘水,周人早期过着半游牧半农耕的生活,人走到哪里,常把故乡的地名用在新定居地,后世逃避战乱而南下的人也是如此。所以,直到今天,相同的地名会在东西南北到处出现。

银河的命名是在汉水这一名字的基础上产生的,为何不选更加宏大的黄河呢?在华夏世界着名河川的流逝大多是由西向东的,而汉水基本上是由北向南流淌的,这与悬挂在天的银河走向正好相一致。于是,周人就以汉水比作天河。

织女星同样是将人间的织女比作星座而得名。《史记·天官书》这样说:“婺女,其北织女。织女,天女孙也。”意思是,婺女星的北面是织女星,织女是天帝的孙女。顾名思义,即使贵为天帝之孙还是要劳动的,织布就是她的工作。那么,到底为何会这样记载呢?

织女的存在与中国古时的养蚕、机织的历史有关。而且,“蚕事”与农耕仪礼之间有着密切不可分的关联性。《礼记·月令》载:“季春之月……后妃斋戒,亲东乡躬桑,禁妇女毋观,省妇使,以劝蚕事。蚕事既登,分茧称丝交功,以共郊庙之服。”

郊庙之服,指在举行农耕仪礼的郊庙进行求雨仪礼时所着的神服。显然,织女星的命名由来,就是将人间编织神服的女子即织女比作天上的星座。

牵牛星的由来也一样。《史记·天官书》曰:“牵牛为牺牲”,供品也。若是这样,就是将祭祀时用的牺牲——牛,比作天上的牛神星。但这样一来,牵牛的牵字似乎没有了实际意义。我推测,确切的理解应为《大东》诗中说的那样,牛平时用来牵引东西,而不从事犁地耕作。

可作佐证的是马端临《文献通考·田赋考》:“石林叶氏曰,世多言耕用牛始汉赵过。以为易服牛乘马,引重致远,牛马之用,盖同初不以耕也。”

虽然牛“为国捐躯”而不用从事农耕,但也不至于像上面说的迟至汉代才出现。鉴于甲骨文中已有“犁”字存在,可以大胆推测,战国至秦汉,战乱频仍,百姓流离,牛耕少见,人拉犁多,直到汉代才普及了牛耕。

上古时代,牛是周人始祖炎帝部落的图腾,牛郎是西方部落的代称。黄帝的妻子嫘祖是蚕桑业的创始人,织女是东方部落的当家。炎黄两个部落曾有过冲突,分分合合,最终混为一体。所以,牛女传说也从一个侧面反映了华夏民族融合的历史过程。

再说《大东》,全诗七章,每章八句。整首诗其实与情爱无关,所描写的是西周统治者通过“周道”给被征服的东方人民带来的压榨、劳役、困苦、怨愤和沉痛的叹息。这样就不难理解,为何织女忙不迭地织布,而牵牛可以不拉货。周人得道,牛也封天,牵牛星神只被派去主管天河的渡口渡桥,兼职“主兆谷物丰歉”。

斗转星移,漫长的融合结果便是你中有我,我中有你,牛女一家。时间才能成为弥合旧创口的“良药”。

(二)

如何尽快实现人间的“牛女一家”?多半是早期的牛女交往没有受到过多的限制,甚至是自由交往。在周公制定的《周礼》中就有《地官·媒氏》一篇作了这样的明文规定,担任“媒氏”一职的官吏所负主要职责是“仲春之月,令会男女。于是时也,奔者不禁。若无故而不用令者,罚之。司男女之无夫家者而会之。”

俗谓仲春之会,根据上面这个“文件精神”,男女在每年春二月的聚会交流中,可以自由择偶,不受约束地亲密接触,是谓“奔者不禁”。没有特殊原因而无故不参加交流活动的,将受到惩罚。

不难看出,古代官方举办此项欢乐活动有两个目的:解决“男女之无夫家者”的寂寞和饥渴,同时使天下得以“内无怨女,外无旷夫”。“恤怨旷”,从很久远的时代开始,就成了领导阶层爱民的政治表达。

早期的领导人也特坦诚,不做作。从女娲和伏羲算起,女娲被华夏先民崇拜,当起于她跟伏羲合作,繁育后代。“补天”纯粹是后人补充整理的“先进事迹”,至于“抟土造人”更只能让人呵呵了。在汉砖《伏羲女娲交尾图》中,二人交尾,一人持“规”,一人持“矩”,示范和指导意义至功至伟。至圣至贤如大禹者,也不坏规矩,行涂山时遇女峤,“有淫湎之意”,于是就地“通之于台桑”。那真是一个坦诚的时代,活得不累的时代。

以上绝非胡扯,欢会从上古一直持续到春秋时期。史载,晋国的云丘、宋国的桑林、楚国的云梦都是办会的着名场地。近年在成都出土的铸有桑林野合图的汉砖,证实了当年大会的非凡影响力。西南某些少数民族至今还有余绪,当地汉人却对此持强烈批判,留下一份“好人不上石宝山”的大字报。

然而,自大汉天朝的中央集权帝国建立,定一尊于儒后,人间面目陡然一新,牛郎织女的传说也不例外,而且是被划了重点,由欢乐颂改写为人间悲剧。

此时的牵牛被安排上岗拉犁。《史记·律书》曰:“东至牵牛,牵牛者,言阳气牵引万物出之也。牛者,冒也。言地虽冻,能冒而生也。牛者,耕植种万物也。”用牛拉犁耕地得以深翻土地,从而使获得更大的丰收成为可能。

织女也更忙碌了。到了汉代,丝绢等纺织品虽价高,但已相当普及。《史记·平准书》曰:“天下已平,高祖乃令贾人不得衣丝乘车。”从侧面印证,汉高祖时,丝织业已相当兴盛,连社会末等的商人都能买到丝织的衣物。

一般情况,周代所谓的“织丝麻以成之”(《周礼·考工记》),基本被认为是家庭妇女自给自足的小生产。尽管如此,周王朝仍设有掌管贡纳丝的“典丝”官,“染人”负责染丝帛,在其统筹下让织女们从事劳作,规模总体还不大。

纺织业发展到汉代,形成了若干中心区域,如山东临淄、河南襄邑、四川成都等。这些地方的纺织规模和近代工业生产差不多,需要大量的女工。如《汉书·食货志》这样记载道:“冬民既入,妇人同巷,相从夜绩,女工一月得四十五日。”

晚上加班折算为半日工期,一个月三十日夜以继日地干才有“四十五日”。同时,《汉书·食货志》还说:“女子纺绩,不足衣服。”不得不说,织女们的生活是非常严酷的,哪还能挤出时间谈情说爱呢。

汉代《古诗十九首》中的《迢迢牵牛星》云:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。”

以泪洗面,苦不堪言,但劳动人口的生产不能断。于是,有人提出“七月七日,为牵牛织女聚会之夜”。这个习俗何时被固定下来的呢?答案是,很可能在以女工为支柱的纺织业兴盛的汉武帝时期。

《后汉书·班彪传子固》首次载入牛郎织女相会的传说。其间,班固作赋曰:“集乎预章之宇,临乎昆明之池,左牵牛而右织女,似云汉之无崖。”

班固所描写的正是长安城西南的预章观,旁边是汉武帝命人开挖的方圆四十里的昆明池,两岸建有牵牛石像和织女石像,并时常在池畔举行盛大的飨宴。可以推测,汉武帝当时应是知道牛郎织女相会的传说。这位充满进取精神的帝王,想必被这个传说的新奇性所打动。

感动归感动,汉武帝自己却不想过得这么累。史载“元朔中,上起明光宫,发燕赵美人二千人充之……掖庭总籍,凡诸宫美女万有八千……宫人既多,亟被幸者数年一再遇……(武帝)尝自言:‘能三日不食,不能一日无妇人。’”

实施社会性资源集权管控,对统治阶层来说,可供享受的太丰富了,也就难免沉溺其中,且花样百出。“不能一日无妇人”的汉武帝竟导致诸宫美女数年才得享雨露一次。

诸宫18000美人恐怕也是个保守的统计数。盛唐时期,宫中佳丽动辄三四万。如此多的女子锁于深宫,是因为“天子好美女”,而“好”到了极端贪婪无耻的地步,这样一来必然弄得天下“夫妻不成双”。

(三)

七夕鹊桥会,汉代已有其说。《岁华纪丽》卷三引汉应劭《风俗通》云:“织女七夕当渡河,使鹊为桥。相传七日鹊首皆髡,因为梁以渡织女故也。”民间说法是,喜鹊在七月七日这一天头顶会秃,是因为协助沟通牛郎织女做了件好事。

然而,后世很快出现一个十分吊诡的现象,“是夕,人家妇女,结彩缕,穿七孔针,或以金银鍮石为针,陈几筵酒脯瓜果于庭中,以乞巧”。这是记录公元6世纪各地民俗的经典《荆楚岁时记》中所载七月初七的乞巧习俗。

这一天,织女好不容易盼到放下手中的活与牛郎相会,怎么难得一次可以放纵的节骨眼上又敲锣打鼓地宣传开展“技能竞赛”呢?原因还是出在官方生产、国家需要上。

中国丝绸早在秦汉时代就已先后传到了古波斯、古希腊、古罗马。名声在外,劳苦在内。汉王朝为了提高丝织产能,将劳动时间延长到了极限,从一个月中超常规地挖出了“45个工作日”。但是,这还满足不了海内外日益增长的爱美需求。

在宋代纺织技术大革新前,官方生产组织者通过最大限度地提升女工技术娴熟度,拉动产能再上新台阶。乞巧习俗因此形成。

关于乞巧,《西京杂记》如此记载:“汉彩女,常以七月七日,穿七孔针,开于襟楼,俱以习之。”

所谓彩女,又如《后汉书·吕强传》“后宫彩女数千余人,衣食之费,日数白金”所载,指后宫女官。《西京杂记》所记乞巧习俗,已宫廷礼仪化,明确了七月七日乞巧习俗的具体时日。尽管如此,有关七月七日乞巧习俗,清代学者赵翼《陔余丛考》“竞渡乞巧登高”条则论述道:

“乞巧不独七夕也。《续博物志》,山东风俗,正月取五姓女年十余岁,共卧一榻,覆之以衾,以箕扇之,良久如梦寐。或欲刺文绣,事笔砚,理管弦。俄顷乃寤,谓之扇天,卜以乞巧。下黄私记,八九月中,——则急呼女子持针线,小儿持纸笔,向月拜之,谓之乞巧。是正月及八九月皆乞巧矣。”

可见,乞巧不仅只是祈祷纺织缝纫技术的提高,同时也含有祈求书、管弦乐器等的练习——与现代社会一个孩子参加多个兴趣培训班还是大不相同——分别在每年的一月、八月、九月进行,并不仅仅限于七月七日那天。

不仅“技能竞赛”日常化,赵翼还指出,这一习俗不只是“山东”地区的风俗,应该是古代女性普遍尊奉的习俗。只是各地进行的时间因地制宜略有差别罢了。

既然是一项被高度重视的全社会性的重要行业竞技,必定会有表彰先进,上下形成模范引领之风气。在温情脉脉的家长制管理下,对那些不听劝进、甘于落后者也绝不会姑息纵容。

于是,在公元5世纪末南朝梁任昉《述异记》中,牛郎织女的故事被翻新了版本:“天河之东有美丽女人,乃天地之子,机杼女工,年年劳役,织成云雾绡缣之衣,辛苦无欢悦,容貌不暇整理,天帝怜其独处,嫁与河西牵牛之夫婿,自后竟废织紝之功,贪欢不归,帝怒责归河东,但使一年一度相会。”

这个织女不再是天帝的孙女了,而只是一名普通的“机杼女工”,她“年年劳役”,估计一年三百六十五天也无休吧,即便是“辛苦无欢悦”,连抹点胭脂粉头的工夫都没有,因此在生产队取得了骄人的业绩。天帝怜惜她,以示奖励,赐给了她一个男人,就是河西的牵牛郎。可是,天帝万万没想到,有了男人的织女“贪欢不归”,纺织工厂损失一名“三八红旗手”是小,要是带坏了其他女工,那还了得,稳定岂能维持,富贵何以延续,江山如何千秋。天帝大怒,责令那女工代表限时返岗。辞职还不行吗?天帝是不吃这一套的。最后,正式作出新规定并固定下来,一年只许织女与牛郎相会一次。

显然,牢牢掌握诸多生存与欢乐的资源分配,是君父们用以实现社会控制的一张张王牌。

楚辞名篇《九思·守志》还这样写道:“就传说兮骑龙,与织女兮合婚。”这是东汉文学家王逸歌咏屈原灵魂升到了天上,与织女结了婚。屈原是值得崇敬的爱国者,但人间也不用这么乱点鸳鸯,错配资源吧。无语,这又是一个饱汉不知饿汉饥的典型。

(四)

历史滚滚向前,故事啪啪深入。在唐朝之前的版本,织女一直未见怀上孩子,的确以一年只一次聚会的频率,有喜的话那得祖宗显灵降下多大的福气啊,所以这个频次压根儿就是绝育手术。想一想,在咔嚓咔嚓日夜不停运转的织布机前,挺着大肚子是多大的不方便啊。

曾经有个“大导演兼大编剧”叫曹丕,他一直想做个凌驾于一切圣贤之上的“真人”。曹丕也还真有做“真人”的决心,有一次,他和辅佐过他爹曹操的元老重臣吴质商议国事,首要问题是如何替刚刚过世的曹操选块好墓地,顺带谈谈以后如何更好地治理国家,使百姓安居乐业。

在曹丕决定曹操墓葬的方位过程中,反复商议了几回,吴质才同意了曹丕的舍水就山的决定。但是针对治理问题,吴质做了一番坚决表态,《在元城与魏太子笺》这篇着名的短文中,他这样说道:“若乃迈德种恩,树之风声,使农夫逸豫于疆畔,女工吟咏于机杼,固非质之所能也。”

吴质的话是什麽意思呢?“疆畔”就是田界,简单地讲,如果要让农夫在田界上劳作轻松,织女们一边唱着歌一边愉快织布,这样的治理工作他是无法胜任的。换句话说,让农夫安逸,织女欢歌,成何体统!

牛郎农夫必须专心埋首于田野的耕作,织女必须安心于织布机上的光荣使命。

到了大宋,形势发生了一百八十度的大转弯,谁叫赵氏立朝的宗旨是“祖宗之法”的人文关怀呢,祖宗的最高指示就是以人为本,要有后来人呐。而一个全民皆知的牛郎织女传说在过去两千年竟然一直没有解决有后的问题,影响太恶劣,太对不起列祖列宗了。

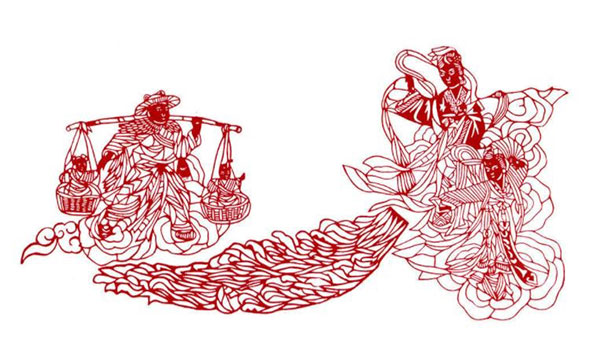

宋朝是得道的,而且赵宋的道行高深得前无古人,喝杯酒即能稳固江山,灵光一闪间,想出了一个让后世千古叫绝的妙法,赶紧的先给牛郎安排两个娃,好事成双,接着给牛郎上一副好扁担,担子的两头箩筐各装一个娃,时刻准备着,在七月七日这一天快乐出发,找织女聚会去。

整了这么一个大团圆的欢喜结局自然是政治要加分的,全民鼓掌叫好的。“理性思维”的宋人考虑地还很周全,指导后世继续创新出更好更快捷的交通方式,送牛郎成功地渡河与织女相会。如今日的黄梅戏《牛郎织女》中,牛郎买了张“牛角号高速快艇”的站票,挑着俩子女飞越太空,实现七夕之会。

但是,这样的剧情剪辑重排中就没有什麽玄机吗?不是我要挑刺批评,这一影响至今的牛郎织女相会改编还真暗藏着非一般的问题。

“七”在古代是一个可吉可凶的概念,而宋明以来的习俗恰是忌七。人死后七日一祭,称“七”。人死后归西方,西方也称“七”。同样崇尚“祖宗之法”的大明天朝对女人更是有“七出”之虑,影响极为深广。

所谓“七出”,即夏商周三代婚姻风俗中丈夫遗弃妻子的七种道德标准。《孔子家语·本命》说“七出者:不顺父母者,无子者,淫僻者,嫉妒者,恶疾者,多口舌者,盗窃者。”

所以,宋朝人再导演“七夕”牛郎织女鹊桥相会时,指导思想的根子是从“七出”进行演化的。因为七夕相会是为了产子,是给“七出”的第一条“无子”冲喜用的,符合祖宗的教诲“不孝有三,无后为大”。

倘若织女生不出孩子,叫牛郎绝了八代,织女必当沦为“七出”的命运。故七夕相会能够继续得下去,在家带娃的牛郎必得挑着儿女去与织女会面。

(五)

以现代人的眼光观之,牛郎挑着孩子赶去织女的身边,说明男人待在女人身边的另一个附加值是,担负起了保护和训练幼儿的责任。好听的,说这样的男人已经有了绅士风度也未尝不可;果真如此的话,说这一切是由女人用自己的性魅力和坚韧品质塑造的,也毫不过分。

在过去几十年,新社会的本意也许是为了粉碎封建礼教下的父权制,赋予女性足以与男性平权的能力,也为了减轻因过快增长的传宗接代需求给经济建设造成的巨大压力,更好地重建物质与精神的新文明,郑重地实行一对夫妻只生一个孩子的国家政策。

但是,节育政策并不能催生节欲新风。当独身子女征婚求偶广告仍像传统的要求那样,房子、车子、票子,罗列为首要条件一个不能少;仍然需要时不时强调一下保护妇女的合法权益,而女人也心安理得地接受着“保护”;地下的性交易仍然同在传统社会中那样,乐当财产式婚姻的“最佳替补”……

当这一切还将继续存在着甚至越演越烈的时候,人类文明距离“转型”为一个男女共有共享的文明眼看着就要越来越远了,牛郎织女的悲剧也将与时俱进地演绎出新的版本。

更让人意外的是,并不节欲的社会对最新的允许生育三胎的政策表现竟然形同性冷淡。而与此同时,整个社会日益深陷于一种浮躁的情绪风暴,这分明是被迫强行压抑的性冲动得不到宣泄与满足的本能投射。

欢乐颂与“孩奴曲”矛盾而艰难地附着在一个硬币的两面,爱情即将胎死腹中。这些不止发生在高速工业化现代化的中国,也在工业化现代化的教学者欧美国家巡回演出,东西方传统的两性文化大同小异,如今似乎都走上了一条不归之路。

男人跟女人,不再像伏羲和女娲,亚当与夏娃当初那样两小无猜,也不再像牛郎和织女,罗密欧与朱丽叶那样生死相依。他们有些厌倦了,他们发现:男人和女人比任何时代更深地陷在了性爱无能的困扰中,以致疾声呼唤一门人性的科学来专门处理这一系列由撒谎的神话制造的麻烦。

最新评论

如果是真的那就太好了

现在是短视频的时代,认真做个人博客的很少见了,真是难能可贵。

拼多多砍几刀太烦了,一直让砍

投资就是认知的变现

不要把幸福建立在别人的痛苦之上

地震能把铁路都震弯

知道了

这样的问题居然还需要分析?但凡脑子正常点也知道公司无责